आख़िरकार लालकृष्ण आडवाणी का टिकट कट ही गया। गुरुवार की शाम एक समय उनके चेले रहे जे. पी. नड्डा ने जब 182 नामों का एलान किया तो उसमें लालकृष्ण आडवाणी का नाम नहीं था। आडवाणी गाँधीनगर से चुनाव लड़ा करते थे। अब उनकी जगह पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में आडवाणी युग का औपचारिक तौर पर पटाक्षेप हो गया। वह अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहाँ पार्टी उनमें अपना भविष्य नहीं देख सकती।

सवाल यह उठता है कि आडवाणी को कैसे याद किया जाएगा। इतिहास उन्हें किस नज़रिेए से देखेगा। क्या आडवाणी को एक ऐसे शख़्स के रूप में याद किया जाएगा जो उम्र भर अटल बिहारी वाजपेयी के नंबर दो रहे? ऐसे नेता के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर की असमय मौत को टाल दिया था? आडवाणी क्या उप प्रधानमंत्री के तौर पर याद किए जाएँगे या फिर एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद किए जाएँगे जो बाद के दिनों में एक समय के अपने चेले नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे और मोदी उनकी अनदेखी कर आगे बढ़ जाते थे?

लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी के रथ को बिहार में रोक दिया।

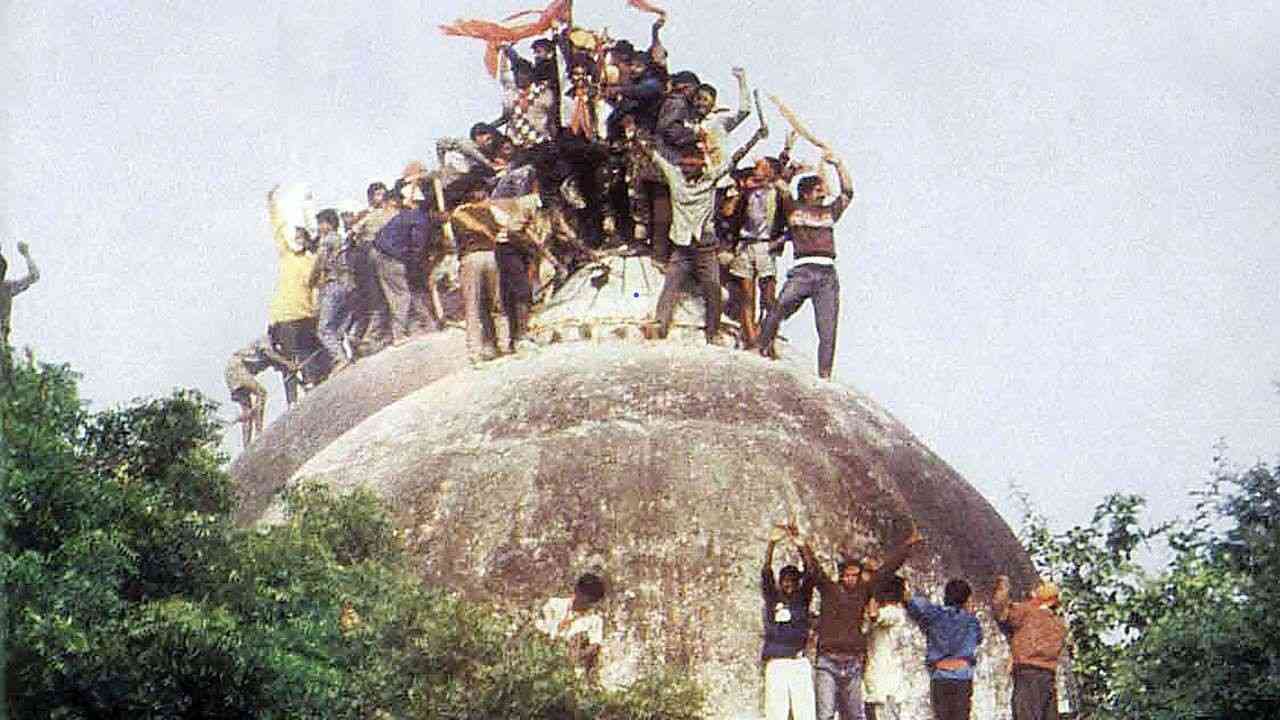

या फिर आडवाणी उस शख़्स के तौर पर याद किए जाएँगे जिन्होंने भारत की राजनीति को निर्णायक तौर पर बदलने का काम किया, कांग्रेस की केंद्रीयता को पूरी तरह से ख़त्म करने में निर्णायक भूमिका निभाई, हिन्दुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर स्थापित किया, या आडवाणी उस रथयात्री के तौर पर याद किए जाएँगे जिसका रथ जहाँ जहाँ गया, वहाँ वहाँ दंगे हुए और सैकड़ों लोग मारे गए। क्या आडवाणी उस शख़्स के तौर पर भी याद किए जाएँगे जिसकी आँखों के सामने बाबरी मसजिद को ढहा दिया गया और वह ठीक से विलाप भी नहीं कर पाये। या फिर आडवाणी का ज़िक्र उस शख़्स के तौर पर होगा, जिसके ऊपर जैन हवाला डायरी कांड में पैसे लेने का आरोप लगा और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा देना पड़ा?

भारत की राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी के कई चेहरे हो सकते हैं, लेकिन उनको हमेशा एक ऐसे शख़्स के तौर पर याद किया जाएगा जिसने आरएसएस की विचारधारा हिन्दुत्व को भारत की राजनीति में न केवल स्वीकार्य बनाया, बल्कि उसे मजबूती के साथ स्थापित भी किया।

सम्बंधित खबरें

आडवाणी के पहले बीजेपी और जनसंघ इस दुविधा में उलझे रहते थे कि हिन्दुत्व का रास्ता अपनाएँ या न अपनाएँ। इसी दुविधा की वजह से 1977 में जनसंघ ने जनता पार्टी में अपना विलय कर पार्टी के तौर पर अपना अस्तित्व ख़त्म कर दिया था। जनता पार्टी के टूटने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, लेकिन उसकी विचारधारा बदली हुई थी। अब पार्टी हिन्दुत्व की जगह 'गाँधीवादी समाजवाद' की वकालत कर रही थी। इस 'गाँधीवादी समाजवाद' का क्या मतलब था, यह बीजेपी कभी देश को समझा नहीं पाई। शायद पार्टी भी नहीं समझ पाई थी। नतीजा सामने था। 1984 में पार्टी सिमट कर दो सीटों पर आ गई। आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और यह तय हुआ कि पार्टी हिन्दुत्व के रास्ते पर ही चलेगी। राम जन्म भूमि के मसले को ज़ोरदार तरीक़े से उठाया गया। इतिहास में बाबर के बहाने अल्पसंख्यक मुसलिम तबके को निशाना बनाया गया और सेकुलरिजम को 'डिसक्रेडिट' करने का पूरा खेल खेला गया।

आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी में कोई दुविधा नहीं थी। उसने धड़ल्ले से धर्म का इस्तेमाल किया। राम जन्मभूमि जैसे धार्मिक मसले को गाँव-गाँव, शहर-शहर, मुहल्ला-मुहल्ला ले जाया गया और राम जन्मभूमि के मसले को देश के स्तर पर प्रमुख मुद्दा बना दिया गया।

जिसमें एक तरफ हिन्दू धर्म के आधार पर लोगों की भावनाओं को भड़काना था तो दूसरी तरफ धर्म के आधार मुसलमानों को निशाना बनाना था। आडवाणी अपनी आत्मकथा ‘माई कंट्री, माइ लाइफ़’ में लिखते हैं कि ‘विवेकानन्द को याद करते हुए मैंने यह महसूस किया कि अगर धार्मिकता को सही दिशा में ले जाया जाए तो राष्ट्रीय पुनर्निमाण में अद्भुत ऊर्जा का निष्पादन हो सकता है।‘

आडवाणी की इस मुहिम का नतीजा यह निकला कि वह सोमनाथ से अयोध्या की रथयात्रा पर निकले, हालाँकि वह अयोध्या नहीं पहुँच पाए। बिहार के समस्तीपुर में ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन तब तक देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। धर्म की आड़ में हिन्दू समाज का एक बड़ा तबका बीजेपी और संघ परिवार का समर्थक बन चुका था और पहली बार देश में हिन्दू वोट बैंक का निर्माण हुआ। आडवाणी की रथयात्रा का नतीजा यह निकला कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मसजिद ढहा दी गई।

हैरानी इस बात की कि जिस आंदोलन के प्रणेता आडवाणी थे, वही आडवाणी बाबरी मसजिद के गिरने से दुखी और नाराज़ थे। उन्होंने बाबरी मसजिद ढहाने के बाद जश्नन मना रहे कारसेवकों के हाथ से मिठाई खाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरे जीवन का बहुत ही निराशाजनक क्षण है।

आडवाणी अपनी किताब में लिखते हैं, ‘6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढाँचे का ढहना अत्यंत खेदजनक है। यह मेरे जीवन का सबसे दुखी दिन था। अगर बाबरी ढाँचा नहीं ढहाया होता तो अयोध्या का आंदोलन कहीं ज़्यादा बेहतर होता, इसका स्वरूप ज़्यादा सकारात्मक होता, जिसमें हिन्दू आकांक्षाओं की पूर्ति भी हो जाती और सांप्रदायिक सद्भाव भी बना रहता।’उनके इस लेखन से यह स्पष्ट है कि वह हिन्दुत्ववादी राजनीति करने के बावजूद उसके मुसलिम विरोध से बहुत ज़्यादा क़ायल नहीं थे।

आडवाणी के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उन्हें जीवन भर एक सांप्रदायिक नेता के तौर पर देखा गया। वह इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त थे कि इतिहास में उनका मूल्यांकण बहुत अच्छा नहीं होगा। कहीं न कहीं उनके मन में यह टीस अंत तक बनी रही, जिससे वह बार-बार उबरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पूरी तरह से उबर भी नहीं पाते।

एक तरफ आडवाणी 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोेदी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से बचाते हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जा कर हिन्दुस्तान के विभाजन के लिए ज़िम्मेदार मुहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर बताने की कोशिश भी करते हैं। आडवाणी जिन्ना पर अपने वक्तव्य की वजह से पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा भी दिए जाते हैं। बाद में जिन नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर उन्होंने बचाया था, उन्हीं नरेंद्र मोदी का वह उस वक़्त विरोध करते हैं, जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है।

कराची में मुहम्मद अली जिन्ना की मजार पर आडवाणी

ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि आडवाणी का कौन सा कदम सही था। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटने से बचाना या प्रधानमंत्री के रूप में उनके उम्मीदवार बनने का विरोध करना, क्योंकि यह वही नरेंद्र मोदी थे जिनके ऊपर गुजरात दंगों के अत्यंत गंभीर आरोप लगे और जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बहुत धक्का लगा था। क्या उन्हें अपनी ग़लती का अहसास 10 साल बाद हुआ कि उन्होंने मोदी को बचा कर ग़लती की थी? आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के समय बाक़ायदा चिट्ठी लिख कर कहा था, “पार्टी कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीन दयाल उपाध्याय के आदर्शों से भटक गई।”

अपने दुश्मनों और विरोधियों को कभी न भूलने वाले नरेंद्र मोदी इस बात को भी नहीं भूले और प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद उन्होंने आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाल कर उनके राजनीतिक कैरियर को हमेशा के लिए बर्फ में लगा दिया।

आख़िर के कुछ सालों में यह देखना अत्यंत दुखदायी था कि कैसे वह मोदी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे और मोदी उनकी उपेक्षा कर आगे निकल जाते थे। आडवाणी की यह छवि उनकी उस छवि से मेल नहीं खाती, जिसमें उन्हें लौह पुरुष कहा गया था। यह एक ऐसे कमज़ोर व्यक्ति की छवि थी, जो राजनीति में बने रहने के लिए इतिहास में अपनी भूमिका भूल गया था।

आडवाणी जीवन भर विरोधाभासों में जीते रहे। वह धार्मिक न होते हुए भी राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते गए, आदर्शवादी चेहरा रखने के बाद भी वह संसद की सदस्यता बरक़रार रखने के लिए मोदी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। ऐसे में अगर गाँधीनगर से उनका टिकट कट गया तो हैरानी की बात नहीं। क़ायदे से तो उन्हें 2014 के बाद यह घोषणा कर देनी चाहिए थी कि वह चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं रहेंगे। पर जब लौह पुरुष सही में लौह पुरुष नहीं होते तो वो इस तरह बेइज़्ज़त होने के लिये अभिशप्त होते हैं।

अपनी राय बतायें